今回ニュースで報じられた女子差別撤廃条約とは?条約とは、国家間での合意です。日本は1985年に批准しています。しかし、今回問題となったのは日本の女性差別に対する取り組みについてです。

~もくじ~

- 女子差別撤廃条約とは?

- 審査の結果、日本はジェンダー平等?不平等?

- 私たちができること

- わたしのひとりごと。

1.女子差別撤廃条約とは?

【女子差別撤廃条約とは】

”男女平等や女性への差別撤廃に関する条約”

1979年に国連総会で採択されました。

条約➡国家間での同意

国連➡国際連合

【女子差別撤廃委員会CEDAW】

”条約のモニター機関”

- 締約国は条約にもとづきCEDAWに国家報告書を定期的に提出

- 審査を受ける

- 条約の実施状況について永続的に委員会と対話が行われる

締約国➡条約に批准した国

2.審査の結果、日本はジェンダー平等?不平等?

日本は、1985年にこの条約に合意(批准)し72番目の締約国(合意した国)となりました。そして、数回にわたって条約の実施報告書を提出してきました。2016年以降8年ぶり、2024年10月に審査がありました。しかし、過去数回にわたって夫婦同姓の強制は差別的であるとして改善を求められているが、”選択的夫婦別性制度”は実現されていない。

法律上では姓を選択できるが、現実的には男性の姓を選択することが9割となっており、男女平等とは言い難いです。

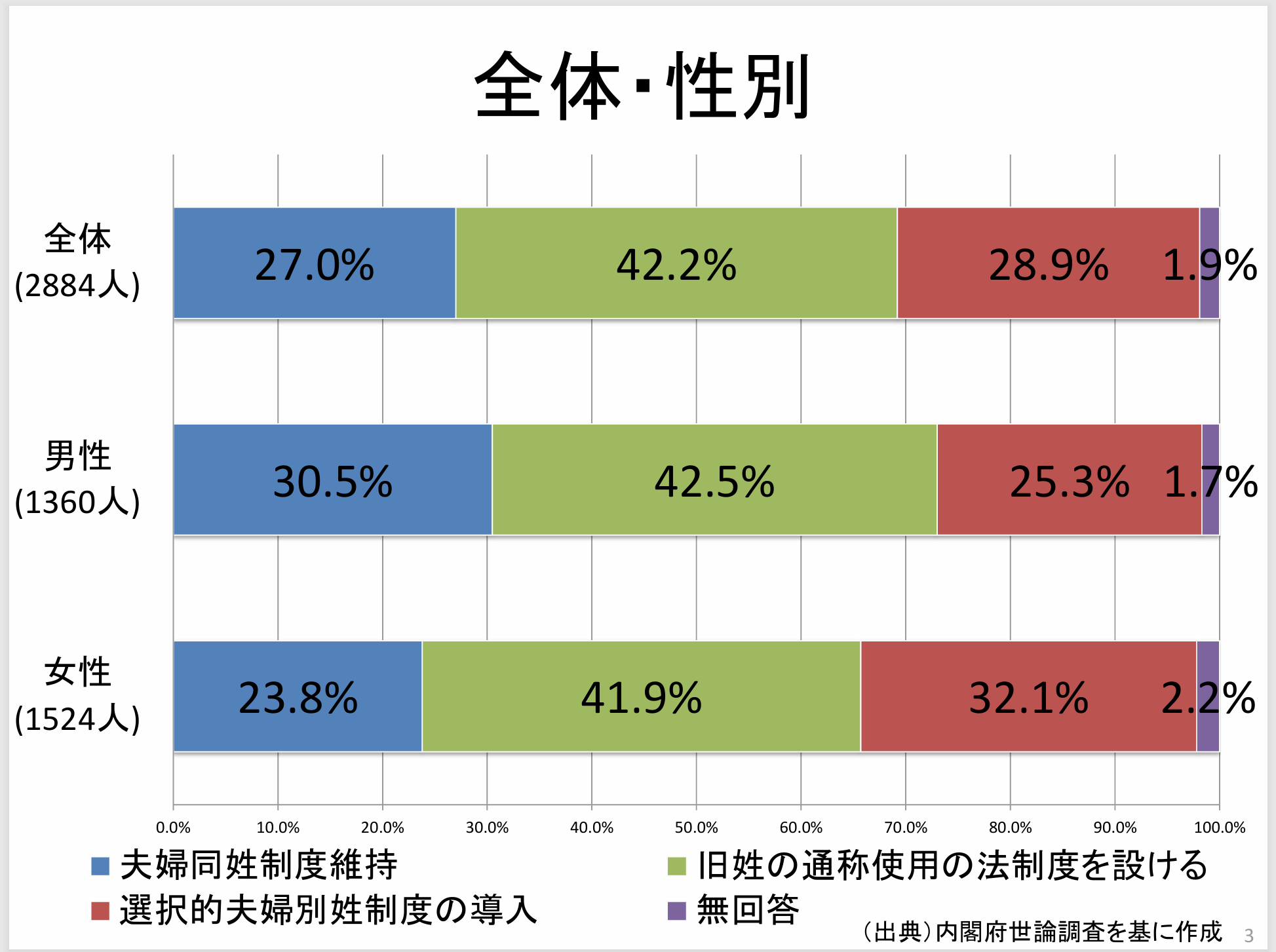

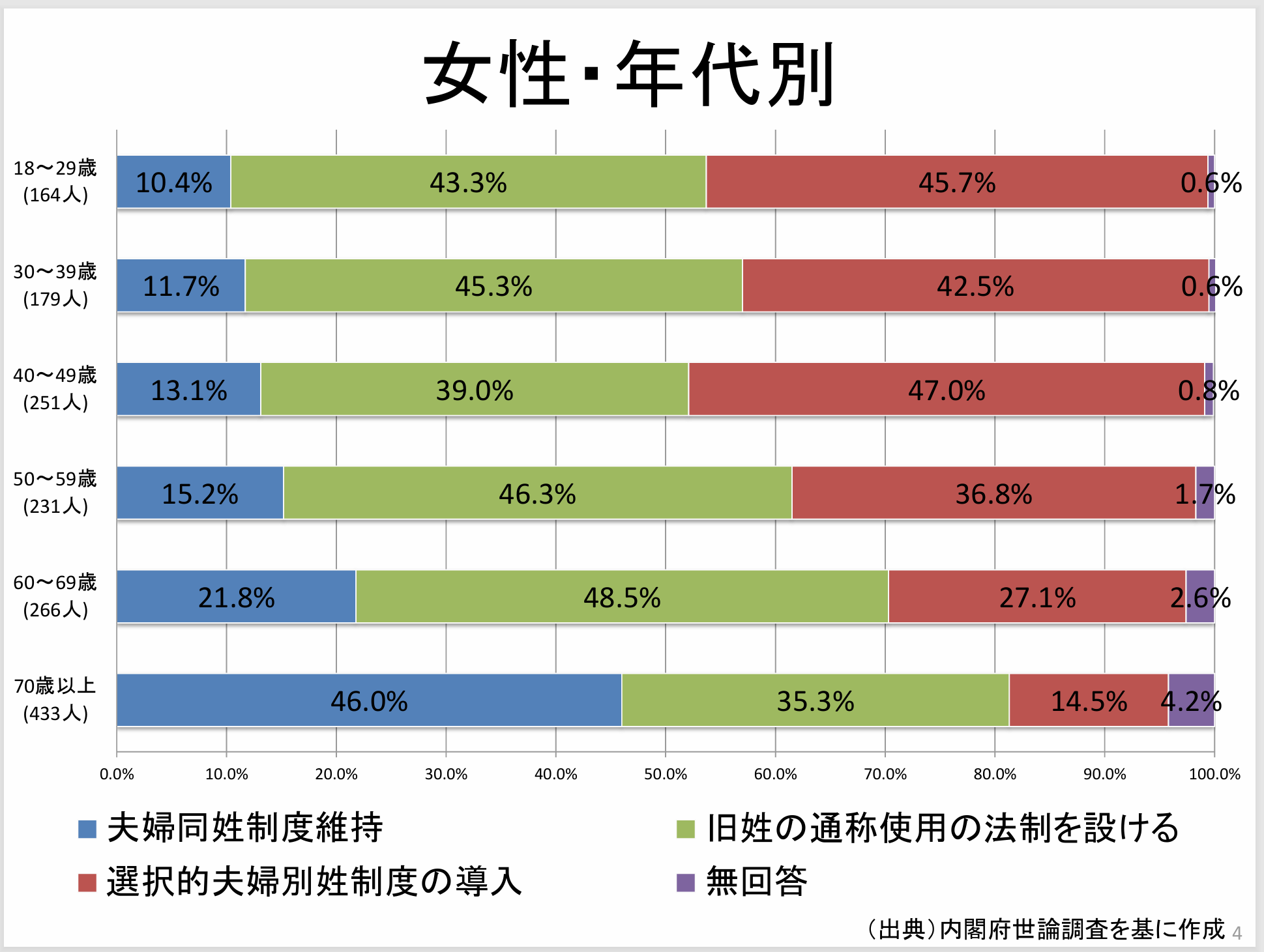

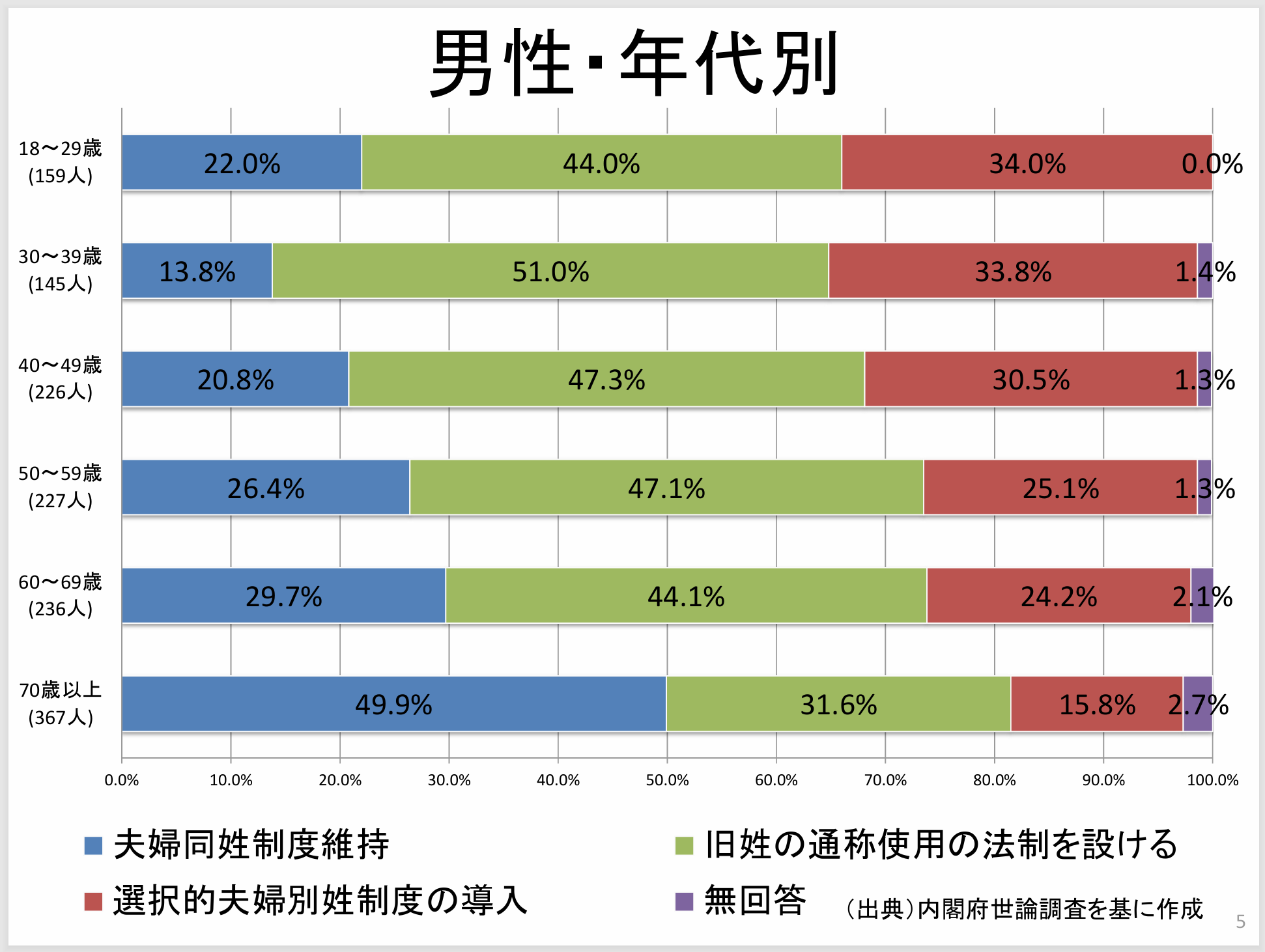

【<夫婦の氏に関する調査結果(法務省)>全体ー女性ー男性】

3.日本の男女平等は何が遅れているの?

【世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数】

ジェンダー平等を経済や政治、教育、健康から見てみると教育・健康は高水準なのに対し、政治・経済が平均より低い値となっています。先進国の中でも順位は最下位です。

女子差撤廃条約への批准に当たり日本は様々な取り組みを行いましたが、国会や国民調査で男女平等に関する意見が分かれています。

4.私たちができること。

【歴史を知ること。】

- 法律はあるものの、男性のみが社会に参加していた文化や習慣に根付いたもの(家制度など)はなかなか変わることが難しいことがわかりました。

- 外国の差別の歴史でもそのように学ぶことが出来ます。

- 歴史を知ることで今を知ると、「あれ?おかしいな」と感じることもあるかもしれません。

【自分の経験から学んでみる。】

- トイレの入口が一緒で女性のトイレが奥にある、多目的トイレが一個、駅の改札が狭い(広いのが少ない)など、子育てをしていると不便に感じます。

- そのように気づいた方が、”女性が担っている育児”への関心と理解が進む手助けになるかもしれません。

【他者を理解しようとする努力をする。】

- 単純思考ですが、「男性に女性の気持ちが分かるの?」と疑問に思います。

- すべての人が平等に生活するには、様々な人が政治や経済に参画している方がよいのではないでしょうか。

- 企業のトップが男性ばかりだと女性に合ったサービスは提供できないように思います。

- 男女平等が遅れていたり、制度が導入されない一つの要因として男性社会が考えられます。

- ジェンダー平等から見ても政治経済の女性の参画は大事だと思います。

~わたしのひとりごと。~

ジェンダー関係のアクションをすると本当にうまくいかないなと感じます。「今までは~」、「法律にない」、「お金に関係ない」など文化や制度、資本主義が理由として挙げられており、福祉現場でもそのように感じました。しかし、ジェンダーの問題は人権の問題で、新しい文化を作っていくことが必要だと思います。

一つ一つ男女平等に取り組み、ジェンダー問題と向き合える国になってほしいと思います。